农村老行当

自古延续到现代的农村走村串街的“老行当”,随着经济、科学的发展和社会的进步,有的有了固定的加工制作、经营的场所店铺,有的被先进取代,已逐步消失。它是广大农村很长的一段商业和服务业的文明历史。

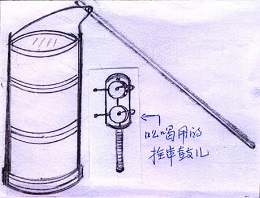

拴串鼓儿

拴串鼓儿是卖袜子、毛巾、牙刷、牙粉、裤带、裤角、扣子、发卡、针头线脑等日用小商品的货郎担。 小商贩挑的扁担两头各挑一个木制的园柱体、分层如笼屉的流动货架和小货仓,最上一层装玻璃,透过玻璃可以看到里面摆放着各样各色的日用小商品,下面两层是小货仓。小商贩握一吆喝用的拴串鼓儿,似打击乐器,长形金属框内分为两格,上为小铜锣,下为小皮鼓,左右摇起来,锣鼓齐鸣,有快有慢,有高有低,节奏分明,悦耳动听,农村妇女们听到这种声乐,就知道是拴串鼓儿进村了,就三三两两聚在街头等待拴串鼓儿过来,小商贩一放担子,妇女和孩子们便围过去,挑挑选选,讨价还价,卖方货真价实,买方各买所需,买卖双方和颜悦色,高兴而来,满意而去。它随着二十世纪五十年代初,农村供销合作社的成立而消失。

小商贩挑的扁担两头各挑一个木制的园柱体、分层如笼屉的流动货架和小货仓,最上一层装玻璃,透过玻璃可以看到里面摆放着各样各色的日用小商品,下面两层是小货仓。小商贩握一吆喝用的拴串鼓儿,似打击乐器,长形金属框内分为两格,上为小铜锣,下为小皮鼓,左右摇起来,锣鼓齐鸣,有快有慢,有高有低,节奏分明,悦耳动听,农村妇女们听到这种声乐,就知道是拴串鼓儿进村了,就三三两两聚在街头等待拴串鼓儿过来,小商贩一放担子,妇女和孩子们便围过去,挑挑选选,讨价还价,卖方货真价实,买方各买所需,买卖双方和颜悦色,高兴而来,满意而去。它随着二十世纪五十年代初,农村供销合作社的成立而消失。

锢漏锅的

二十世纪六十年代以前,农家蒸、煮、炒、烧等用具,除了砂锅,几乎都是铸铁锅、铫、鏊等,由于锅、铫日日要用,用久了,难免要漏,应机而生,就有了锢漏锅的,它是一种小手艺。锢漏锅的,一般是两个人,一人年龄大一点是师傅,挑一付担子,挑着火炉、风箱、工具等,另一人年龄小一点,是走街串巷揽活计的。进村后,找一处农家较集中的地方,放下担子,先安炉子,炉子是一个高一尺多,直径七、八寸的铁皮圆柱体,下部有炉条,炉条以上套着约一寸厚的耐火土,用风管把炉子、风箱连接起来,炉内先装些柴禾,点燃后加上肥煤,中间置一坩埚,内装碎铁块,坩锅周围加上肥煤,拉动风箱,火旺铁熔,这时,走街串巷、吆喝着“锢漏锅哎”的帮手,看了锅的漏洞大小,和主家讨价还价搞定后,抱着漏锅回来了,师傅先在土地上倒些水,右手拿一个用布缠紧的布棒,在泥土上擦一下,左手用坩土勺只从坩埚里舀上铁水倒到擦了泥土的布棒上,然后拿起另一个擦了油灰的布棒,里外两个布棒,同时按到锅的漏洞上,漏锅就补好了。二十世纪六十年代以后,出现了铝锅、薄铁皮锅、钢锅、不锈钢锅,铸铁锅很少甚至不用了,漏了也不值得补了,锢漏锅这个老行当也就停业了。

钉盘儿碗的

二十世纪五十年代以前,日子过得好一点的农家,或多或少都有几件细瓷盘、瓷碗,用久了或用时不慎,难免破损,只要破茬子长,破块较大,都可以让钉盘儿碗的修好。

钉盘儿碗的,一般是一个人背一个不大的木箱和小凳子,木箱内装着工具和材料。进村边走边吆喝 “钉盘儿碗哎”,然后找一个热闹的地方,坐下来等活儿,不大功夫,就有人拿着破了的细瓷盘、瓷碗来了,搞好价钱就开始修钉,小木箱作工作台,把破了的盘碗对好,用陀螺金刚钻打好眼,钉上铜圪钯,再用油灰(食用油掺生石灰粉)擦一下就钉好了,能用几十年,到二十世纪六十年代,干这个活儿的手艺人就不见了。

碫 磨 的

二十世纪五十年代前,农村人吃的高梁面、玉茭面、白面、豆面,都是用本村的石磨磨的,石磨有大磨、小磨、扳磨儿,大磨牲口拉,罗面用的是脚踏罗,小磨也用牲口拉,也可人推,扳磨是用手扳,罗面用敞口的梯形木箱内放上罗架,罗架上放上罗面的罗。石磨为上下两层,在下的石磨是固定在磨盘上的,上面的石磨是牲口拉、人推转动的,上下石磨相对的两面是排列有序、方向不同的凹凸形,用久了石磨由于磨擦凹面浅了,凸面低了,磨面的工效就不高了,这时,就要请石匠来碫磨,石匠不是村村有,而是一大片村有一个村住两个石匠,碫磨要两个石匠一起干,上边的石磨要两人抬起来翻过去才能碫,碫完还需两个人抬起来合到下边的石磨上。碫磨工具简单,一把锤子,一个凿子,凿子对准石磨的凹壕,用锤子一边捣凿子,一边向前推,每个凹壕凿到一定深度,就碫好了,扳碾儿用久了,也要碫。二十世纪六十年代后,有了电磨,石磨就逐渐不用了。

摇拨郎鼓卖布的

农家做衣服、鞋、帽,都要用布,早年集镇地方有织土布的,有的农家也有纺车、织布机纺线织土布的,到民国年后期,农家就主要靠买布手工裁剪缝制衣服、做鞋做帽,有的还要做布袜子。农家买布,除了到集镇、庙会上买以外,主要是从走村串巷摇着拨郎鼓卖布的小商贩手里买。卖布的小商贩背一个大包袱,内包各色洋布、市布、土布,进村后,手摇拨郎鼓,鼓声也是有高有低,有快有慢,鼓声传的很远,招来农家妇女前来买布,卖布的解开包袱,展示出各色各种布,农妇们根据用途挑选、搞价、成交。这样的卖布小商贩,到了二十世纪五十年代初,农村乡镇有了供销合作社,逐步的村村有了供销社的分销店,摇拨郎鼓卖布的也就退出了农村市场。

农家做衣服、鞋、帽,都要用布,早年集镇地方有织土布的,有的农家也有纺车、织布机纺线织土布的,到民国年后期,农家就主要靠买布手工裁剪缝制衣服、做鞋做帽,有的还要做布袜子。农家买布,除了到集镇、庙会上买以外,主要是从走村串巷摇着拨郎鼓卖布的小商贩手里买。卖布的小商贩背一个大包袱,内包各色洋布、市布、土布,进村后,手摇拨郎鼓,鼓声也是有高有低,有快有慢,鼓声传的很远,招来农家妇女前来买布,卖布的解开包袱,展示出各色各种布,农妇们根据用途挑选、搞价、成交。这样的卖布小商贩,到了二十世纪五十年代初,农村乡镇有了供销合作社,逐步的村村有了供销社的分销店,摇拨郎鼓卖布的也就退出了农村市场。

擀毡子的

二十世纪六十年代以前,农村不少农家都要养几只羊,每年都要剪一次毛,羊毛除拨成毛线织毛衣外,存下些羊毛,就要擀条隔潮、保暖的毡子铺在炕上,过去,这是一种比较高档的床上用品。每年都有擀毡子的进村揽活,擀毡子的一般是两个人,背一张大弓,一张大竹帘子,几条绳子,谁家要擀毡子,在院里选一块平坦的砖地,先把羊毛用大弓弹绒,在平坦的砖地上先铺上两条绳子,上面铺上大竹帘,把羊毛抖匀铺在竹帘上,竹帘上下两端放两条板凳,一条板凳上坐一个人,一边的一个人拉住铺在竹帘下的绳子,把铺好羊毛的竹帘卷起来,两个人轮流用脚把卷好的竹帘滚过来滚过去,就像擀面一样,一边擀一边往上面洒水,直到把羊毛洗白,然后展开往羊毛上面洒上黄米糕面,作为粘接剂,再卷起来擀,把铺在竹帘上的羊毛擀实了,收了边,把毡子搭到架杆上再洗,洗白了,就算把毡子擀成了。二十世纪六十年代,养羊的没有了,擀毡子的就没活干了。

编笸箩、簸箕、笊篱、水斗的

二十世纪八十年代前,农村磨面、凉面、簸捡粮食等离不了笸箩、簸箕,吃水煮面食离不了笊篱,那时,大部分农家用的是柳条编的笊篱,饮用水靠的是挑井水,打井水离不了柳条编的水斗,那时,小店南面就有一、两个村有编笸箩、簸箕、水斗的,那个村都有编笊篱的。二十世纪八十年代后,农家卖了粮食买面买米,用不着拿笸箩、簸箕磨面、凉面、簸捡粮食了,城郊农村笸箩、簸箕还有用的,但本地已没有编制的了。村村有了自来水,水斗没用了,柳条笊篱换成了铜的、不锈钢的笊篱,编笊篱的也没有了。

编笸箩、簸箕、笊篱、水斗用的柳条,不是柳树的枝条,而是编柳制品专用的柳儿,柳儿是灌木,生长在河湾和水渠堰上,长出来就是一簇一簇的细柳条,夏天割下来去了皮叫白柳,是用来编笸箩、簸箕、笊篱的,秋天割下来的皮老了,皮去不净,用来编水斗,不论编什么,柳儿都得在水中泡软,然后用麻线、柳线进行编制。

张 罗 的

二十世纪五十年代前,农村农家用石磨磨面,离不了罗,罗底如同现在的纱窗,有铜丝的,也有马尾的。大罗如脚踏罗,中罗如小石磨罗面的罗,小罗如日常用来淡面的马尾罗。五十年代末农村有了电磨不用罗了,现在农村已没有走村串街的张罗的了,现在有的人家还用马尾罗,但都是外地制作来本地庙会上卖的。

张罗的就是一个人,一付扁担上挑的罗圈、罗底、藤线、大引针,小刀等材料、工具。罗底是手艺人买的现成的商品,罗圈一般是自己加工的。加工罗圈,先把条形柳木板刨成条形薄板,用刨子刨平,装进熏窑熏,出来再蒸,这样经过加工的条形木薄板就软了,它可以自然卷曲,加上人工卷曲,就成了圆形罗圈了,如要张小罗,就事先再经过火烤,就能卷成小的罗圈了。张罗时,根据罗的大小,圈起来裁断,用藤线固定,再装上罗底,就成为成品罗了。

打 车 的

二十世纪五、六十年代前,农村的车大部分是尖脚车,尖脚车全是用榆木做的,车轮也是用榆木做的,为了耐磨、耐用,在车轮外周箍一圈铁箍,铁箍的截面近似三角形,角尖在外,所以就叫尖脚车。

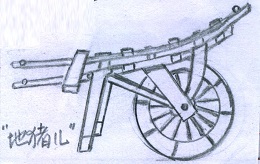

打车就是造车,因为造车各个部件主要靠凹凸方式的榫头相接,榫头是靠铁锤打进去的,所以造车就叫打车,打车主要是打大车,也打手推车,如地猪儿。

太原城南,打车打的最好的把式在太原县城内和太谷县城内。

二十世纪六、七十年代后,尖脚车换成胶皮车,八十年代后胶皮车已基本没有了,农村汽车运输已经普及,打车这一行当也就消失了。

打冰凌的

二十世纪五十年代前,农村夏天的饮料,除了白开水和甜草根(甘草)泡水喝、解渴下火外,就是有时吃点冰块。那时有卖冰块的,一个人推着一辆“地猪儿”,铺一块旧麻袋片,上面放一块约半立方的大冰块,进村后,边走边吆喝“打冻凌来”,“冻凌” 就是冰凌,即冰块。买冰凌的多是娃娃们,只要拿个小钱,就敲的卖给你些。

夏天卖冰凌,一直能卖到农历五月端午节,那时连冰箱都没有听说过,冰凌从哪里来?当时,汾河流水哗啦啦,一点也不受污染,汾河水又清又好喝,靠汾河做豆腐的都是用的汾河水。冬天天寒地冻,汾河结冰,冰很厚,那时人和车都能走冰桥,卖冰凌的在地冻前,在汾河岸上挖一大土坑,到汾河的冰冻得很厚了,就一大块一大块的敲开,抱到大土坑内,坑上搭上木棍,上边苫上高梁、玉米杆和柴草,再盖上厚一点的土,就成了冰窖,存到夏天,就敲一些抱出来走村串街卖去了。随着农村生活水平的提高,即五十年代末就没有卖打冻凌的了。

草纸换灰的

二十世纪六、七十年代前,农村人们睡觉都睡的是土炕,七十年代后才逐步以床代炕。

土炕是在用土抬高了的土基上用砖摆成周游全炕的烟火道直通烟道,上边铺上用泥和麦秸脱成似砖但比砖大的多的土砖,再用土和麦壳和成泥抹平,土炕在靠门一边的下部留有“圪道只”,即点燃柴禾烧炕的炕门,每到秋末,睡土炕的人都要把庄稼的秸杆、根茬运回来,连同玉米芯等存放起来,冬天的傍晚,就把这些柴禾抱进家,或用箩头提进家,装入“炕圪道”点燃,这叫“烧炕”,烧好了,当晚直到第二天白天炕都是热的。隔几天,街上就有草纸换灰的,一个人推一辆“地猪儿”,上面铺张烂席子,用苇子编成的囤圈只围起来,边走边吆喝“草纸换灰”,各家就把“炕圪道”里的草木灰掏到箩头里送到街上,用灰换些稻草做的草纸,草纸是当时农家必备的日用品,草纸换灰的人收下灰,就卖到硝坊生产火硝。

卖扳不倒儿的

二十世纪五十年代前,农村绝大多数人家的娃娃们的玩具,无非是些用泥和庄稼秸杆做的一些简陋玩具,或用砖、土做一些游戏活动。能在庙会或串村的货郎担那里买一个扳不倒儿,就算一件高档、耐玩的玩具。

扳不倒儿,即不倒翁,做一个比较费事,先做一个木质人形半身模具,把各种废纸在水中浸湿,一层一层贴到模具上,等它干了,外表贴一层麻纸,再等干了,就把木模具税出来。然后用粘土掺上纸筋和成泥,做半个圆体,干燥后把空心人形的下边用浆糊沾到半圆体上,用各色颜料绘出娃娃脸部就成了,大人给娃娃们买回来,娃娃们围在周围,小手拨拉一下摇晃一阵,特别是对刚懂事的小娃娃更有吸引力。有的人家买一个扳不倒儿能让两三代娃娃玩耍。

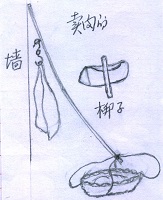

敲梆子卖肉的

二十世纪五十年代初,农村供销社成立前,农村的人们想吃顿肉,就得等到敲着梆子、挑着扁担卖肉的过来。卖肉的挑着一副扁担,一头挂着肉,用布围着,一头三根绳子吊个筐,筐内放着肉、刀、秤等,进村后,选个合适的地方,把扁担挂肉的一头立在墙上,筐子放在地上,敲响梆子,卖上一阵,换一个地方,从一个村走到另一个村。农村有了供销社的肉食门市部,加之二十世纪五十年代末,生猪由供销社独家收购,凭票供应肉,敲梆子卖肉的也就没有了,供销社的分销店不设肉食门市部,就到乡镇供销社肉食门市部买。

二十世纪五十年代初,农村供销社成立前,农村的人们想吃顿肉,就得等到敲着梆子、挑着扁担卖肉的过来。卖肉的挑着一副扁担,一头挂着肉,用布围着,一头三根绳子吊个筐,筐内放着肉、刀、秤等,进村后,选个合适的地方,把扁担挂肉的一头立在墙上,筐子放在地上,敲响梆子,卖上一阵,换一个地方,从一个村走到另一个村。农村有了供销社的肉食门市部,加之二十世纪五十年代末,生猪由供销社独家收购,凭票供应肉,敲梆子卖肉的也就没有了,供销社的分销店不设肉食门市部,就到乡镇供销社肉食门市部买。

卖芥末灌肠的

二十世纪五十年代前,农村除了有卖凉灌肠、炒灌肠的外,还有卖芥末灌肠的。芥末灌肠的灌肠和凉灌肠一样,是在春、夏、秋季卖,卖芥末灌肠的,胳膊上挎一个不大的木框,里边放着凉灌肠和芥末,用布苫着,进村后边走边吆喝“买芥末灌肠来”,它因为便宜,多是娃娃们和年轻人来买的吃,这种小食品吃起来别有风味,可惜到了二十世纪五十年代末就消失了。

卖鲜肉爆肝花的

年纪大了想起小时候吃过的鲜肉爆肝花,那真是口水欲滴,回味无穷。二十世纪六十年代以后,这种美味的小食品,只能在回忆中品味了。

鲜肉爆肝花,主要原料是猪肺、猪肝,先把它洗干净,加上大料、花椒、盐等煮熟,待凉后切碎,拌上葱、蒜、姜,多放点胡辣粉,搅拌好就能卖了。

卖鲜肉爆肝花的也是手挎一个不大的木盒,放上鲜肉爆肝花和芥茉苫上布,再带些包装用的草纸,吆喝着“鲜肉爆肝花哎”走街串巷叫卖,一家人买上一包给娃娃们分着吃,喝酒的买上一、两包押酒,美味独特,很受人们称赞。

卖炉食人人马马的

二十世纪五十年代前,农村绝大多数娃娃们,从没见过、更没吃过糕点、面包、奶蛋制品等食品,常年吃的是自家生产的粗粮、蔬菜,过时过节能吃上顿白面,正顿饭以外吃些零食,也是些玉茭子面窝头片、炒黄豆、炒玉茭子等,时光好一点的人家,过年过节,能吃一点核桃、柿饼、月饼、棕只等。到了冬天,有的人家赶上大车上山拉煤或出门,买回一两个炉食人人马马,娃娃们就欣喜若狂。

炉食人人马马的历史很长,现在村中的一些老年人说,他们爷爷的爷爷时就有了。

做炉食人人马马,先把白面发酵,多掺些生面揉好,再加点糖,按到模子里,模子很简单,就是用铁皮捣成一个人形、马形的模子,脱出来后,用吊炉烤制,吊炉也不复杂,煤炭火上放个鏊子,房顶上用绳子吊个扣锅,扣锅就是个大砂锅,锅底有两个能穿铁丝的耳子,用铁丝把扣锅吊在房顶上,放下来能扣到鏊子上,但扣锅事先要烤到一定温度,把脱出来的人人马马,放到鏊子上,鏊子烫,扣锅烤,功夫不大就熟了,这样烤出来的人人马马,光滑明亮,不开裂,不开花,然后用各色可食用的颜料彩绘出来,就叫炉食人人马马。

剃 头 的

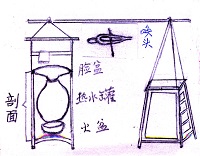

二十世纪五、六十年代前,农村人不叫理发,更晓不得美发,只知道剃头,女的在家洗了头,剪一剪,男的不论老小,都是剃光头,剃头的在一大片村也许就一、两个剃头师傅,剃头师傅挑付剃头担子进村走街串巷给人们剃头。剃头担子很讲究好看实用,扁担一头挑着加热洗头水的火盆,热水罐、铜脸盆、毛巾和掴刀布,出门前,热水罐里加上些热水,天冷了火盆里生个小火,只要罐里的水冷不了就行,剃头先要洗头,洗头时从罐里用提子提出水来倒到铜盆里就可洗。扁担另一头是凳子,凳子不是空的,四条腿子中间做的几层抽屉,里面放剃头工具等,剃头时把这个带抽屉的凳子搬过去当坐凳用。

二十世纪五、六十年代前,农村人不叫理发,更晓不得美发,只知道剃头,女的在家洗了头,剪一剪,男的不论老小,都是剃光头,剃头的在一大片村也许就一、两个剃头师傅,剃头师傅挑付剃头担子进村走街串巷给人们剃头。剃头担子很讲究好看实用,扁担一头挑着加热洗头水的火盆,热水罐、铜脸盆、毛巾和掴刀布,出门前,热水罐里加上些热水,天冷了火盆里生个小火,只要罐里的水冷不了就行,剃头先要洗头,洗头时从罐里用提子提出水来倒到铜盆里就可洗。扁担另一头是凳子,凳子不是空的,四条腿子中间做的几层抽屉,里面放剃头工具等,剃头时把这个带抽屉的凳子搬过去当坐凳用。

剃头的吆喝工具叫“唤头”,铁制的如夹子,两个尖尖似合非合,剃头的进村后放下担子,剃头师傅左手拿“唤头”,右手拿一根铁棍棍,插到“唤头”中间,向外一拨,两个尖尖经铁棍棍一拨后相碰产生共鸣,其声尖但不刺耳,而且响的时间较长,传的也很远,坐在深宅的人都能听到,有的叫到家里或院里,有的就在街头就把头剃了,到二十世纪五十年代初,农村供销社有了理发店,担着剃头担子剃头的就不见了。

灰房子的

二十世纪七、八十年代前,农家盖的是砖木结构房,上梁后在摆椽上铺上苇帘子,再抹一层用粘土和麦秸和成的泥,待房基、房屋干固稳定后,就要灰房子,为的是再加一层防漏、保温层。灰房前,先把生石灰淋成石灰膏,用土埋起来,灰房开工前,先在室内用木椽打好点子,即把木椽立在垫砖的地上,上面顶在屋顶大小梁上,并在房前搭好架,用以和好的灰渣上房。然后,把拉运集中起来的灰渣(即炉渣)进行打溜,把块儿大的灰渣块打碎,按三成灰渣一成石灰膏的比例和匀,用锹铲到架上,再从架上铲到房上,摊匀后就开始用专用短齿耙挨住捣,喊着号子反复捣,捣密实后,再用一头扁平的木棒拍,并把檐做好。灰房是个讲究技能的活计,有的村有固定的灰房专业队,除在本村灰房外,还要出外揽的灰房,灰房又是个苦重的活计,房主家多是打发吃耐饿的溜米饭。

绞笸箩簸箕的

二十世纪六、七十年代前,农民买下笸箩、簸箕,为了用的长久,就要加固,让绞笸箩、簸箕的绞一下。

绞笸箩、簸箕的一般是一个人,挑一付担子,担上凳子、工具、材料等,进村找个农家比较集中的地方坐下来,要绞的农家互相转告,不一会儿农民提上笸箩、簸箕就来了,大伙经过搞价就放下笸箩、簸箕让绞。

绞笸箩、簸箕,先把竹皮的一头用刀刻开细条口,然后用双手捏紧,左曲右曲,竹皮就成了均匀顺直的细条了,把细竹条沿笸箩、簸箕沿包好,用泡软的牛皮线一道一道捆紧、打结,有的还要在接头上打个平的中华结,既好看,又经久耐用,这样绞了的笸箩、簸箕,一般能用二、三十年,如果用久了,把坏了的地方用几层布粘一下,又能再用十来八年。

打袼褙的

二十世纪六、七十年代前,农民穿的鞋买的少,自己家做的多。自己家做的都是布鞋,做布鞋要做鞋底,做鞋底要先打袼褙,打袼褙多是自己家打,再早以前,有的村就有袼褙铺,打袼褙出售。打袼褙就是铺一层旧布抹一层浆糊,这样抹上三、四层,就把它贴到墙上让风吹日晒干透,把干袼褙按鞋的尺寸大小剪成鞋底,一层一层粘起来,粘到一定厚度,就用砖压住,让它密实干透,如做千层底,还得在剪成的每层袼褙边上粘上白布条,鞋底粘压好了,用锥子一个针眼一个针眼的扎,用事先车好的麻绳绳一针一针的纳,手腕上戴一个厚的布套只,用来把纳底子的麻绳绳抽紧,纳好了还得用斧子捣平,然后绱上鞋帮子,最后用楦头楦出来,鞋就做成了。六、七十年代以后,农村有了卖塑料鞋底的,农民家做鞋光做鞋帮子,绱到塑料鞋底上,鞋就做成了。再以后,农民收入、生活水平逐步提高了,农村人们穿的鞋就不自己做了,全穿的是买下的鞋。

裹套云只的

一九五六年以前,除少数村有辆汽车,少数农家有胶皮车外,农村运输主要的还是用尖脚车。为了不把拉车的牲口的前膀只因出力磨破皮肉,让牲口不受疼痛发力拉车,有车的人家都要给牲口做个套云只。套云只学名鞅,意为马拉车时安在马脖子上的皮套子。

一九五六年以前,除少数村有辆汽车,少数农家有胶皮车外,农村运输主要的还是用尖脚车。为了不把拉车的牲口的前膀只因出力磨破皮肉,让牲口不受疼痛发力拉车,有车的人家都要给牲口做个套云只。套云只学名鞅,意为马拉车时安在马脖子上的皮套子。

裹套云只的除了皮坊制作外,走村串街的一般是一个人挑付担子,担上裹套云只的材料、工具、凳子等,进村为养车户加工制做套云只,裹套云只的主要材料是棕皮、牛皮和牛皮线,工具主要是大引针和刀子,先把棕皮裹成套云只状,外用白布裹紧、缝住,外包一层牛皮,用牛皮线缝好,把裹好的套云只弯曲,两头用牛皮线扎起来,用时从牲口头上套进去,固定在牲口前膀子处,加上套合毂辘,用绳子扣紧,牲口就能拉车、磨、犁、耙等运输车辆和耕作农具了。如给毛炉裹套云只,就不用扎紧两头,给驴套上再扎两头。

劁 猪 的

二十世纪六十年代前,多数年份,大部分农家都要养一口肥猪,过年前宰了,卖一大部分肉,自己家留下下水和少部分肉过年和正月吃,有的人家则是把猪卖了,再买些肉过年吃,一个村有几户人家养母猪,繁殖小猪出售,一片村有个别人家养公猪,到邻村配种。农民从庙会上买回小猪,凡是要育肥猪的都要劁,等劁猪的过来,就把小猪劁了。劁猪的就一个人,带把小刀、钩子、缝针和线,在小猪的睾丸或卵巢部位用刀割开,割去小猪的睾丸或卵巢,然后缝住就算劁了,劁了的小猪就只能生长发育成肥猪了。

到了二十世纪七十年代,农村开始发展集体猪场,猪场都有专职或兼职的兽医,就能把要劁的猪给劁了,走村串街的专业劁猪的就不见了。

熬 盐 的

二十世纪五十年代前,凡是处在下湿盐碱地区的农村,不少村都有盐坊,这些地方的农民祖祖辈辈都吃的是农村盐坊熬的盐,现在叫做土盐。五十年代后,农村才开始有了颗粒状的海盐、加工了的海盐和加了碘的海盐。逐步地就把土盐淘汰了,盐坊也就停业了。

盐坊熬盐,先得收下盐土,每到秋后、冬天至第二年春天清明节前,有的农民就推上“地猪儿”、柳条编的“粪笸篮”和刮子,到田间、路边刮盐土,盐坊花钱把盐土收回来,堆起来,用泥抹了封存,开春后便开始生产。

熬盐全过程,全靠手工操作。一般盐坊有三至四个池,一口大铁锅,大一点的盐坊有五至六个池,两口大铁锅。池长3米,宽2米,深1.5米,底铺砖,一砖立,一砖平,俗话说就像“鸽子窝”,上边铺上席子,然后把盐土倒进池中,填一层,用石捶捣实一层,装到1.2米高,上面加水,池端底部留一小孔,池前紧靠池子埋一个大油瓮,瓮上四周用砖砌成园桶形,池中的水慢慢往下渗,把盐土中的盐分淋到瓮里,用柳条斗子打上来倒到大锅里用炭火熬,熬到水发稠,就又倒进另外准备的大瓮中,待稠液凉后,上层是硝,用来配制火药,制做烟花爆竹,中间是卤水,下边是盐,先捞硝,再捞盐,把盐硝分别空水,加上淋下的水再熬、再捞,剩下卤水,用来点豆腐,池中盐土淋到没有盐分了,就铲出来,堆起盐土圪垯。锅中熬的时间长了,锅底结一层盐,叫盐锅底,质量最好,卖老豆腐的用来泡盐水,作为老豆腐的调味剂。

熬皮硝的

皮硝坊,盐碱地秋后开始泛起白毛碱,用扫帚扫起来,白毛碱厚的地方也用刮子刮,收集运回皮硝坊,堆起来,抹泥封存,从正月开始生产皮硝,过了夏天就不生产了。

皮硝的生产过程比较简单,平地上用立砖围成池子留一个口,倒进白毛碱土,一边加水一边用长把刮子搅,和淋灰一样,搅一阵后,从留口处把水淋到瓮子里,打起来倒进底部铺砖的清池里,一夜过后,水发红,用笊篱捞起来是条形结晶硝,待清水池干了,下边是粉状结晶硝,只要备好白毛碱土,一个人就能干。

皮硝,别名芒硝、朴硝,无色透明的结晶体,可用以鞣皮子,即熟皮子,用以喂猪可下火,把皮硝加成粉状,就是中药元明粉。

皮硝的生产延续到1974年就基本停产了,近年,又有个别皮硝坊开始生产,主要用于喂猪,防治猪病。

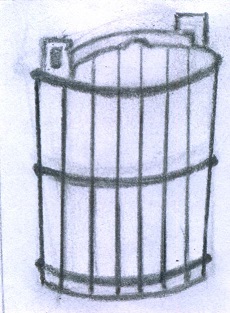

箍 桶 的

农村用木桶的历史很长,1978年以前,人民公社的生产大队、生产队、在村掏茅粪、进城拉城肥,都要用大、小木茅桶,农村人畜饮用水靠挑井水,主要用木桶,以后就有了铁皮水桶。到了1980年后,农村不进城拉城肥了,人畜饮用水逐步用上了自来水,日用小水桶用上了塑料桶,木桶就退出了历史舞台。

农村用木桶的历史很长,1978年以前,人民公社的生产大队、生产队、在村掏茅粪、进城拉城肥,都要用大、小木茅桶,农村人畜饮用水靠挑井水,主要用木桶,以后就有了铁皮水桶。到了1980年后,农村不进城拉城肥了,人畜饮用水逐步用上了自来水,日用小水桶用上了塑料桶,木桶就退出了历史舞台。

从前箍木桶,一般用柳木,先把干透的柳木锯成约七、八公分至十来公分宽的条形板,箍水桶的条形板约一公分厚,箍茅桶的条形板要再厚一些,条形板上下略显上宽下窄,两边立面略呈斜面,用这些条形木板圈成空心圆柱体,用铁箍分上、中、下三道束紧,留一块条形板最后打进去,桶就很紧密了,最后把木桶底打进去,就成一个美观耐用的木桶了。

打酒壶儿的

二十世纪六十年代前,农村人喝酒好用锡酒壶烫小酒盅喝,就要打个锡酒壶,想随身带酒,就打个能装在贴身口袋里保温的“圪抿壶”。到了七十年代后,“抽烟要抽嘴嘴的,喝酒要喝瓶瓶的”,八十年代,喝酒用的锡酒壶就成为“古董”了。

打酒壶的只是一个人,挑付担子,随带一些工具,靠手工技艺打制。先把锡板剪成三部分,上边是敞开的草帽形嘴,中间是脖子,下边是肚子,三部分都有个木模具,分别用木捶捶打成形焊接起来,用类似圆车床的脚蹬手动的工具磨平、抛光,最后加壶底,壶底有上下相咬捣密实的,也有焊上的。

南瓜子换碱的

二十世纪五十年代前,农村家家种南瓜,夏、秋、冬都有南瓜吃,掏下不少南瓜籽,自己炒的吃一部分,留一部分换碱。

那时,隔几天就有用扁担挑着两个筐,操着北路口音的人,吆喝着“南瓜籽换碱来”的人进村,农家就有人用盆盆端着南瓜籽出门换碱,一年中用南瓜籽换上几次碱面子,就够一年用了。

揹河撑船的

二十世纪六十年代前,河道流水量都比较大,河上又没桥,从春天到秋天过河就靠人揹、坐船,入冬前沿河有的村就在河上搭起草桥,车辆过桥收费,行人不收费,数九寒天,河水结冰很厚,还能走冰桥。

那时,沿河几个村就有几个人常年在河道上揹河、撑船,天气暖和,有人过河,花钱让揹过去,天气冷些,就花钱坐船渡河,撑船的手持木篙抵住河底,使船前进,河水大了,就在河上拉一条粗麻绳,绳子两头固定在两岸,过河的人坐上船,撑船的就改成手抓麻绳,脚蹬船,使船前行。

从七十年代开始,农村河道上就开始建钢筋水泥桥,桥之间相距二、三十里,车辆、行人骑上自行车也要绕路走“洋灰桥”,进入八十年代,乡乡村村开始通油路、农村大、小汽车多了,客运车也有了,摩托车、电动车就更多了,沿河村庄的揹河的、撑船的也就不干了,种田务工,木船也无影无踪了。

编席只的

二十世纪七十年代前,农村人家是离不开席子的,土炕上要铺席子,粮食囤要用苇席编的囤圈围,收夏、收秋也要买几领席子,用来遮苫,收打一些小宗粮食。

有些靠河的村庄生长着大片的苇子,因为它用处大,不仅能编席子,过去盖砖木结构的房子,房顶上泥前要铺苇帘,房屋窗户防雨淋也要挂苇帘子,农民对苇地很是精心管理,春天锄草追肥,夏天钻进苇地里冒着蚊虫叮咬和闷热把缠在苇子上的草齐根挽断,曾经把苇子称作“银棍棍”。

编席子,就是把苇杆打掉叶子,去掉皮子,压成条子,人们坐在地上手工编织的。到八十年代,农家多以床代炕,床上用品多彩多样,夏凉爽、冬保温,既柔软、又好看。农民家大部分不存粮食了,卖了粮食买米面,席子囤圈也没用了,房屋窗上全装的玻璃,不怕雨淋了,盖的房子是钢筋混泥土现浇顶,也不用先铺一层苇帘子了,席子没什么用处了,不少苇地改成了粮田,有的村还留了点苇地,也编少量的席子,席子作为大宗商品已经萎缩接近消失了。

皮 坊

皮坊,就是熟皮子,加工皮革制品的作坊。

皮坊,在太原南部郊区有几百年的历史,主要分布在原太原县城和小店镇。1955年时,小店镇有七、八家私营小皮坊,1956年合营成集体所有制的小店皮革厂,随着时代的进步,到二十世纪八十年代,人们不穿皮袄了,农村尖脚车换成胶皮车,马车运输也很快被汽车取代,农田畜力耕作变成了机械作业,马车和畜力皮件以及赶马车必备的大皮袄卖不动了,皮革厂由熟皮子加工皮革制品变成了买进皮革做皮箱。

皮革厂的前身叫皮坊。皮坊收下牛、马、驴、骡、猪、羊、狗皮,先熟皮子,用熟成的皮革加工皮革制品。

熟皮子的工艺流程较复杂,熟羊皮,先用泡上皂角的水洗干净,把羊皮上的油、肉刮干净,再以一张羊皮二斤皮硝、一斤黄米面的比例备好添加料,把皮硝化开兑点开水让皮硝水澄清,倒到大瓮中,再把黄米面加进去搅匀,把羊皮泡进去,第二天翻动,第三天瓮中加了料的水就发起来了,把羊皮按下去再翻动,每天翻一次,一个月捞出来后晒干,一张一张喷上水,羊皮板子对板子垛起来,羊皮板子就软和了,用专用工具铲掉板子上的硬皮,羊皮就熟好了,可以加工皮袄。

熟牛、马、驴、骡、猪、狗皮,不同于熟羊皮,先在大瓮中加入石灰,把生皮子放进去,连翻四、五天,皮子上的毛就脱掉了,用水洗干净,用专用工具铲掉皮上的油、肉,然后把鸽子粪用水煮的化开,倒进大瓮中,两天后水就发了,把皮子放进去,每天翻一次,一天后皮子就软了,捞出来用水洗干净,搭在木杆上把皮子中含的水拧干净,用大锅把皮硝化开,水温不能高,温水就行。在皮硝锅里鞣皮子,鞣几次后捞出来晾干,用刀铲掉皮上的油、肉,再用皮硝熟,这时捞出皮子来晾干,皮子也就软了,把猪油、麻油在锅中加热,温 油就行,把皮子在温油锅中鞣好,鞣一张牛皮得用四、五斤油,鞣好了,再把油锅加温,把皮子面子朝上放进去,很快捞出来,搭到木杆上晾15-20分钟,皮子就干了,把皮子上的油、皮硝残渣扫干净,皮子就熟好了,就可以用熟好的皮子加工车马挽具等,加工好的挽具皮件还得在麻油、猪油中泡,才能成为成品。