少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的驱动机制研究

【摘 要】文章运用文献分析法、头脑风暴法、专家问卷法等方法,经过两轮筛选,最终确定了影响少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的26项驱动因素。根据相关理论及各驱动因素的功能与特点,按照这些因素之间的关联效应,将少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的动力系统划分为推力、拉力、支持、中介四个系统,这四大子系统相互影响、彼此作用,共同构成了少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的驱动机制模型。

【关键词】少数民族特色村寨;非物质文化遗产;传承;驱动机制

一、引 言

中共十八大以来,党中央、国务院高度重视少数民族特色村寨建设。2012年12月,国家民委印发的《少数民族特色村寨保护与发展规划纲要(2011—2015)》中明确提出“要加强民族文化保护与传承”。非物质文化遗产(以下简称非遗)是民族文化的重要载体,做好其保护与传承工作已成为少数民族特色村寨建设的主要任务。当前随着现代化、城镇化进程的加快,少数民族特色村寨非遗的生存环境遭到不同程度地破坏,其保护传承工作形势日趋严峻。在少数民族特色村寨建设过程中,如何推动非遗的有效传承成为社会各界广泛关注并亟待解决的问题。而要破解这一难题,首先要辨析影响少数民族特色村寨非遗传承的主要因素,揭示并有效化解其传承的瓶颈制约。当前学术界对少数民族特色村寨非遗传承的研究主要集中在民族特色村寨建设与少数民族非遗传承两个单独的领域,将两者置于同一分析框架内的研究成果较少,对其驱动机制的系统研究尚属罕见。鉴于此,本文通过对少数民族特色村寨非遗传承的驱动机制进行系统探讨,在剖析少数民族特色村寨非遗传承驱动因素的基础上,借鉴相关理论,根据各驱动因素之间的关联性,构建少数民族特色村寨非遗传承的动力系统和驱动机制模型,以期为实现少数民族特色村寨非遗传承的可持续性提供若干参考借鉴。

二、少数民族特色村寨非物质文化遗产传承驱动因素的确定

(一)第一轮驱动因素的确定

当前,学术界对少数民族特色村寨非遗传承驱动因素的研究甚少,相关研究多集中在少数民族非遗传承影响因素方面,王娜[1]、闻年富[2]、鲁平俊[3]、陈炜[4]等学者在这方面做了比较有意义的探索研究。在参考和借鉴上述研究成果的基础上,结合少数民族特色村寨建设和非遗保护现状,在科学性、综合性、系统性、可操作性等原则的指导下,开展第一轮驱动因素的甄选。同时,还邀请了云南大学、四川大学、桂林理工大学、广西师范大学等院校长期从事相关领域研究的6名专家学者,经过2次专题小组讨论,最终选取了27项少数民族特色村寨非遗传承的驱动因素,组成第一轮驱动因素X1。这些驱动因素虽然能够较为集中地反映各位专家学者的意见和建议,但其主观色彩较强,因此,有必要对其进行进一步筛选和修正,以提高各驱动因素的科学性与合理性。

(二)第二轮驱动因素的确定

将第一轮驱动因素X1设计成专家调查问卷,共邀请到26名专家作为调查对象,除参与专题讨论确定少数民族特色村寨非遗传承第一轮驱动因素的6名专家外,还有来自广西民族大学、中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学、陕西师范大学、华东师范大学,以及广西、云南、贵州、湖南等省(区)政府部门、科研机构的20名专家参与调查。调查问卷分为两个部分,第一部分请专家根据自己的理论知识与实践经验对第一轮的27项驱动因素进行重要性打分,即根据李克特量表法,将各驱动因素的重要程度分为“重要”“较重要”“一般”“较不重要”“不重要”五个程度,并相应赋值9、7、5、3、1。各驱动因素得分的算数平均数(Mj)表示专家意见的重要程度,即“意见集中度”;标准差(Vj)表示专家意见的离散程度;变异系数是标准差和均值的比值,表示专家意见的协调程度,即“意见协调度”,变异系数越大,表示专家意见的协调性越低。第二部分则请专家就所甄选的第一轮驱动因素提出认为还需进行修改的具体建议,以开放的形式进行填写。本轮共发放专家问卷26份,回收有效问卷23份,有效回收率为88.46%。

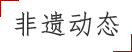

然后将专家调查结果进行数据处理,对第一轮驱动因素的“意见集中度”和“意见协调度”进行筛选(见表1)。

表1 少数民族特色村寨非遗传承第一轮驱动因素的筛选结果

根据表1与专家意见反馈,现将少数民族特色村寨非遗传承的第一轮驱动因素做出如下修改:

第一,以意见集中度Mj>6.0为临界值,剔除意见集中度Mj≤6.0的6项驱动因素,如“居民生活质量”“非遗的学习热情”“群体性技艺失传”“社区居民的参与和支持”“非遗的知名度”“广告和口碑”,保留意见集中度Mj>6.0的21项驱动因素。

第二,全面掌握专家意见,对专家意见分歧较大的驱动因素进行调整。部分专家表示“社会经济发展水平”包括社会发展水平和经济发展水平两个方面,而社会发展水平对少数民族特色村寨非遗传承的驱动作用在一定程度上受到经济发展水平的影响,从这一层面辨析得知,经济发展水平才是驱动少数民族特色村寨非遗传承的根本因素,建议将其改成“经济发展水平”更为恰当;部分专家认为“外界关注度”的内涵与外延较为模糊,且少数民族特色村寨非遗传承不仅受到外界的影响,同时亦受到村寨内部多种力量的共同作用,因此建议将其改为“社会重视程度”;部分专家表示“文化冲击”的具体指向不够明确,就少数民族特色村寨非遗传承而言,其驱动力量更多的是来自外来文化的冲击和影响,建议将其调整为“外来文化冲击”;部分专家表示驱动少数民族特色村寨非遗传承的主体不仅包括旅游企业,还有生产企业、社会企业等其他企业,若单以“旅游企业”来指代其他企业,则所涉及的范围比较狭窄,不足以囊括所有的企业类型,因此,建议将其改为“企业经营”。

第三,增加部分第一轮驱动因素中尚未考虑全面的因素,如增设“民族特色文化产业发展”“传统文化保护与弘扬的需要”“非遗保护机构”“民间组织”“非遗信息系统”等5项驱动因素。

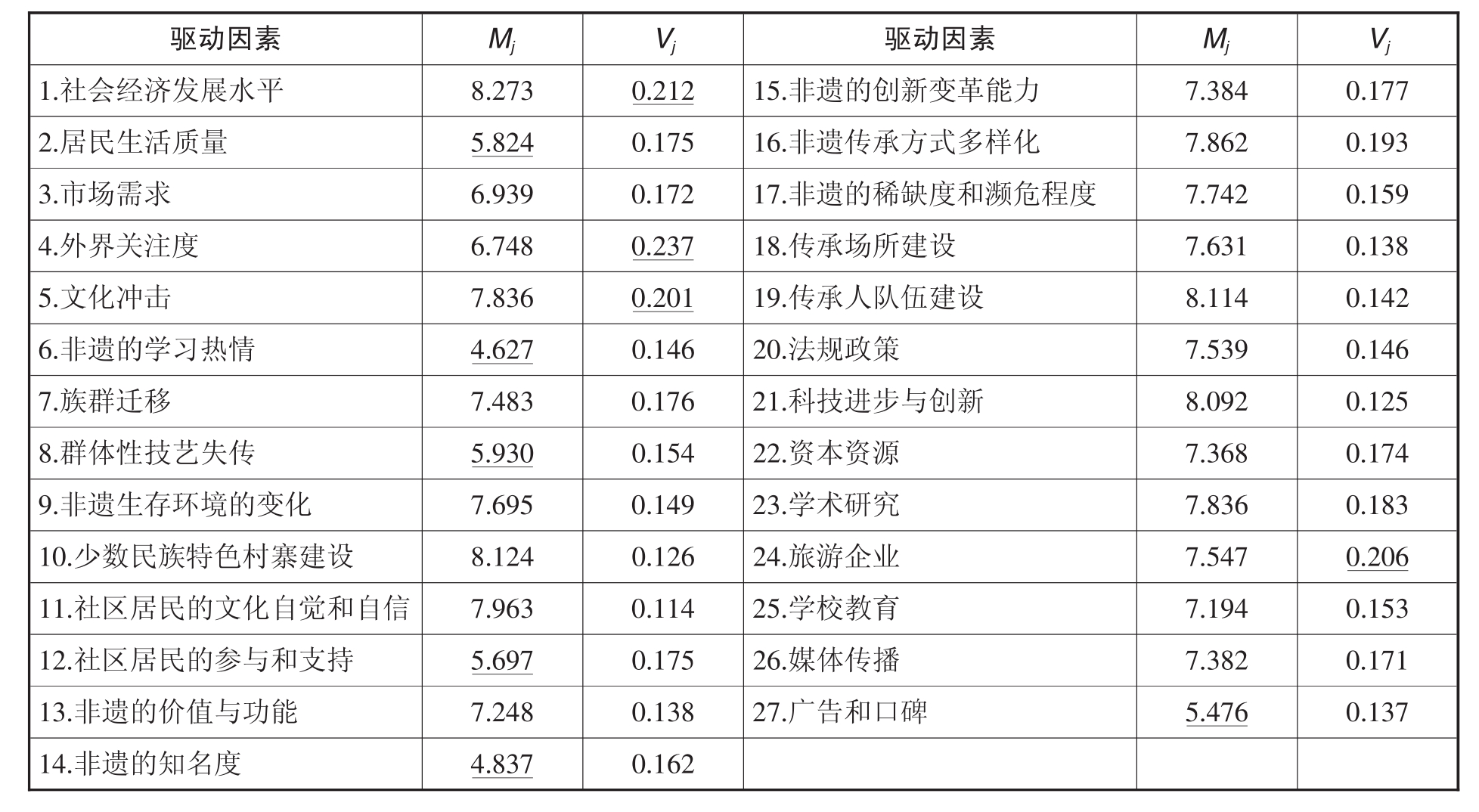

综合上述计算结果与专家意见,本文对第一轮驱动因素进行修正,最终确定了少数民族特色村寨非遗传承的第二轮驱动因素X2,共计26项(见表2)。

表2 少数民族特色村寨非遗传承的第二轮驱动因素X2

三、少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的动力系统结构分析

(一)少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的动力系统结构模型

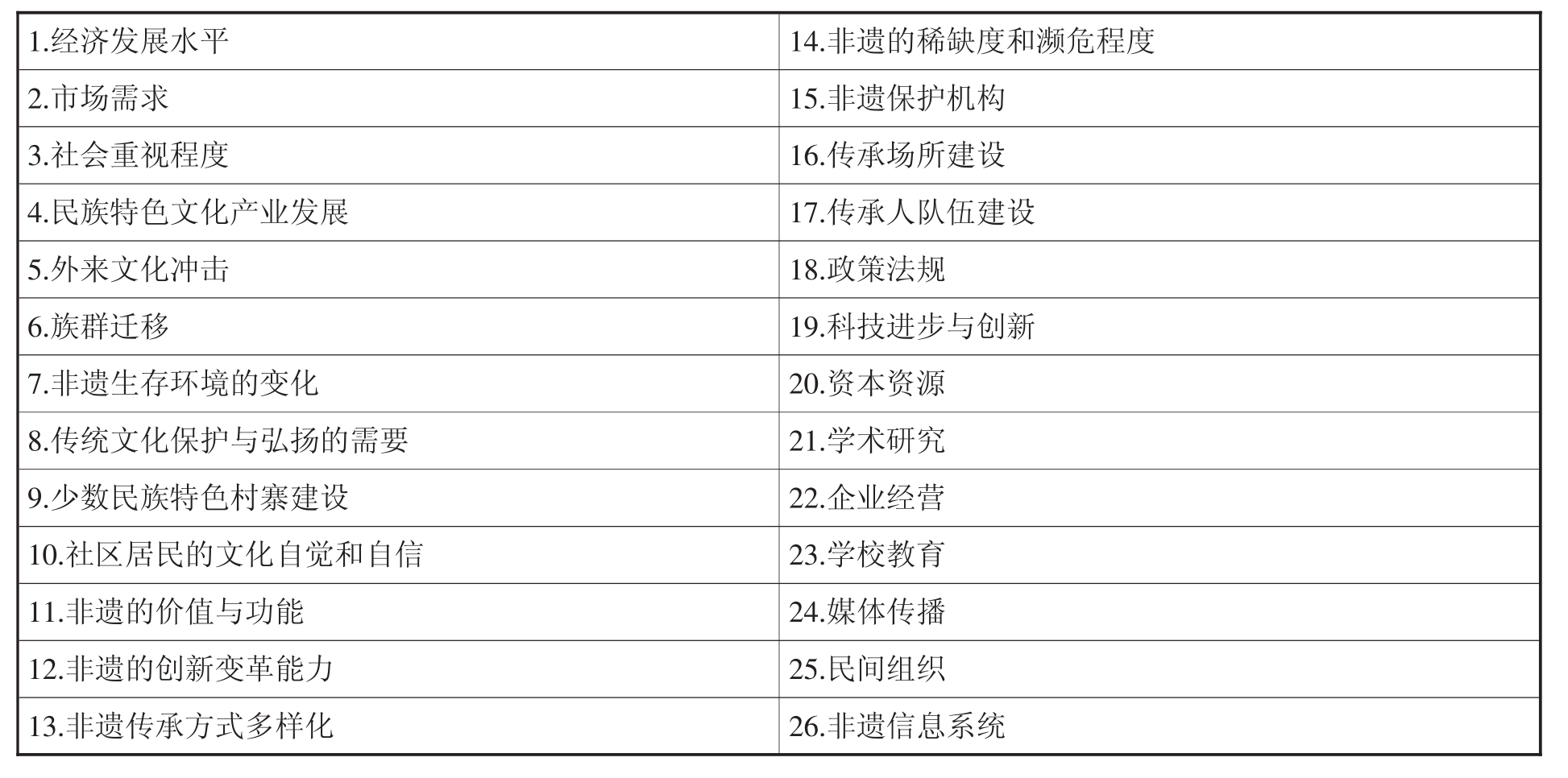

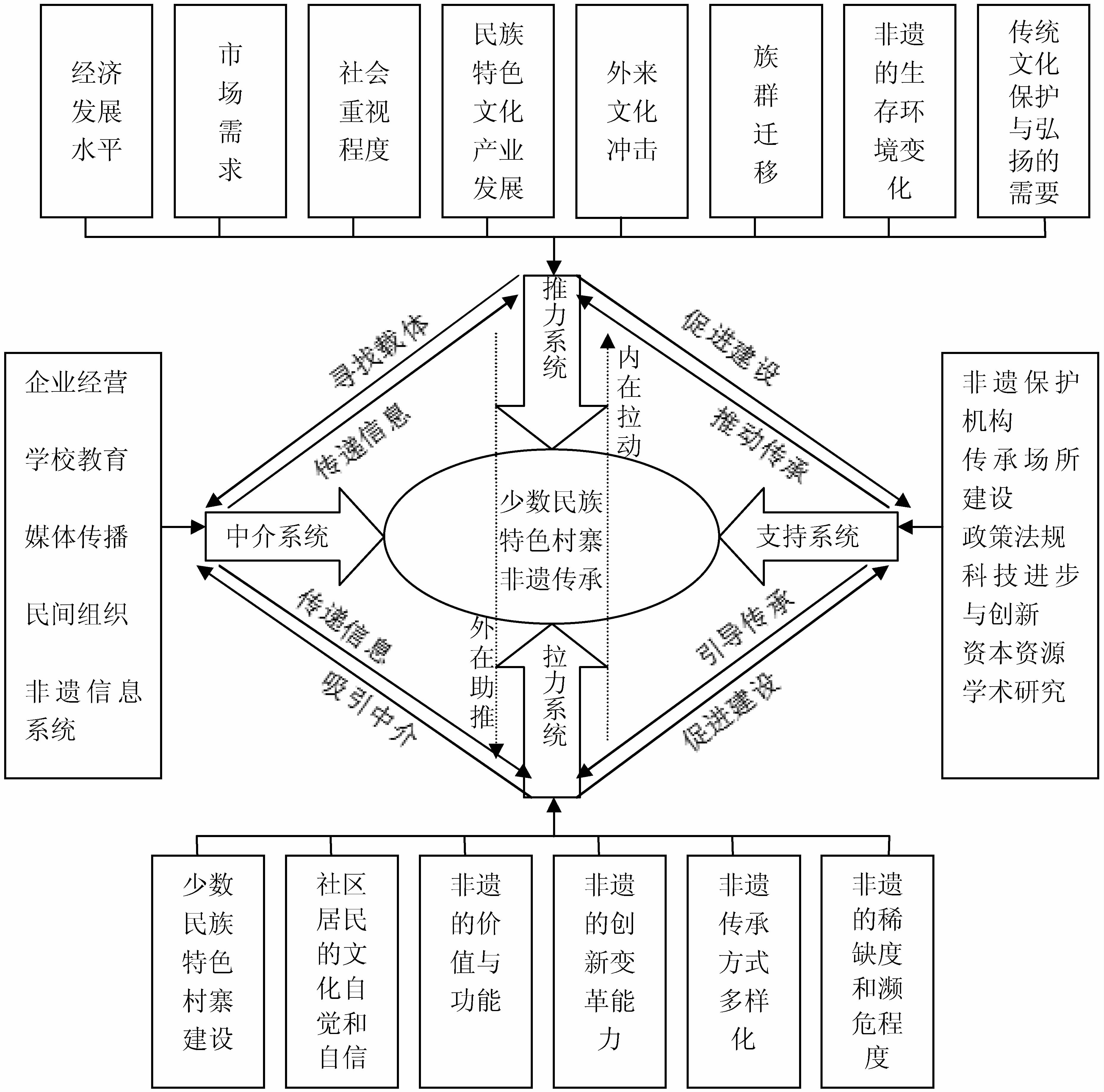

根据系统动力学、“推拉”等理论,结合上述驱动因素,按照各因素的功能与特点,将少数民族特色村寨非遗传承的动力系统归纳为推力、拉力、支持力、中介力四种力量。根据四种力量的关联效应,构建出由推力系统、拉力系统、支持系统和中介系统构成的少数民族特色村寨非遗传承的互动型动力系统(见图1)。

由图1可知,少数民族特色村寨非遗传承的动力系统包括四个子系统,其中推力系统是少数民族特色村寨非遗传承的外在助推力;拉力系统是拉动少数民族特色村寨非遗传承的内驱力,通过相关驱动因素的综合作用,吸引其实现传承;支持系统是少数民族特色村寨非遗传承的支撑和保障,以保证其有效传承;中介系统是联系推力系统和拉力系统的中间环节,在两者之间起着媒介的作用。同时,各子系统又可以再细分成若干元素,这些元素相互协调,彼此互动,共同驱动着少数民族特色村寨非遗的传承发展。

图1 少数民族特色村寨非遗传承的动力系统结构模型

(二)少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的动力系统分析

1.推力系统

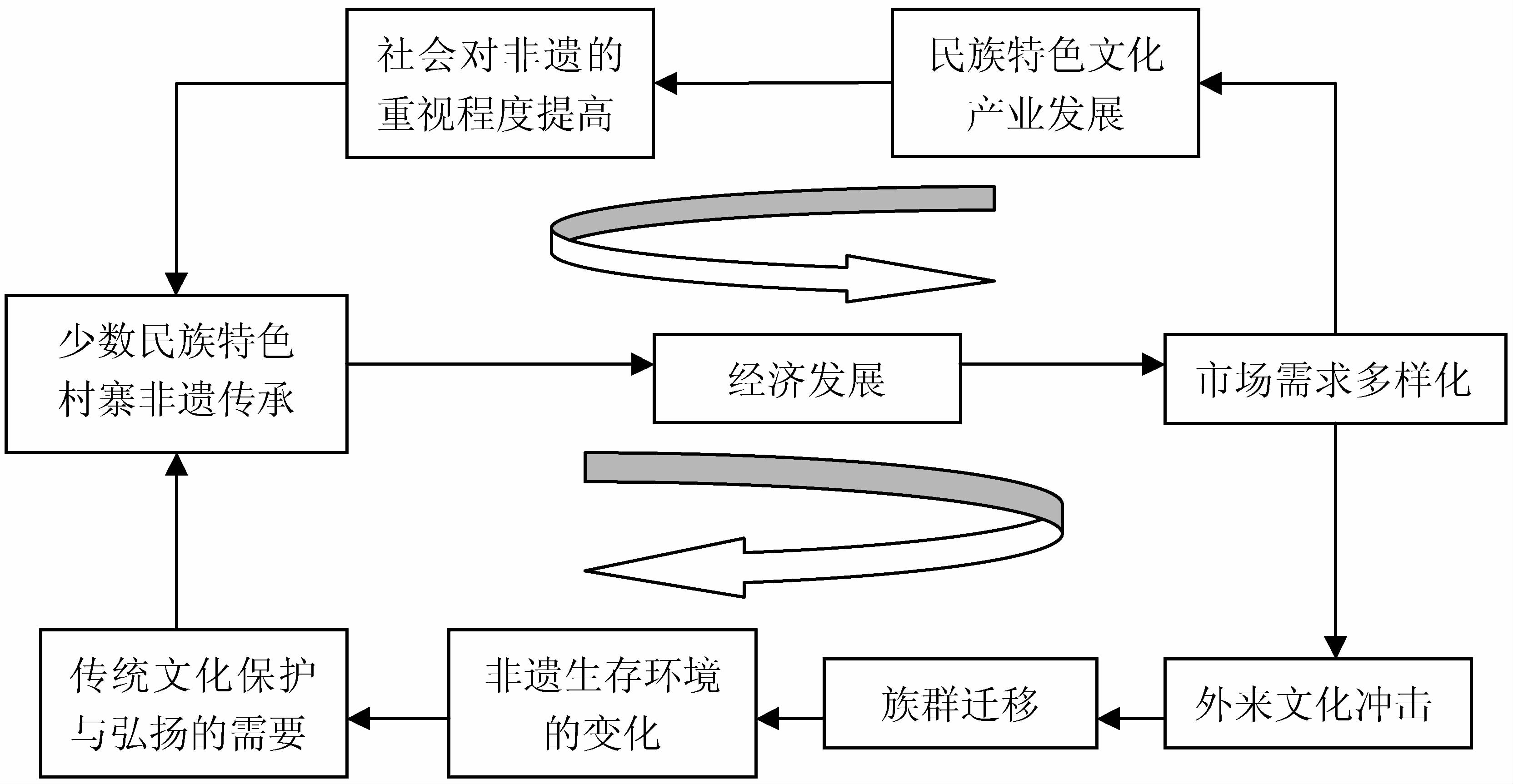

少数民族特色村寨非遗传承的推力系统包括经济发展水平、市场需求、社会重视程度、民族特色文化产业发展、外来文化冲击、族群迁移、非遗生存环境的变化、传统文化保护与弘扬的需要八个方面。它们之间相互影响,彼此作用,共同构成了少数民族特色村寨非遗传承的推力系统(见图2)。

图2 少数民族特色村寨非遗传承的推力系统

如图2所示,少数民族特色村寨非遗传承的推力系统中各驱动因素之间的关系线有两条。

一条是:经济发展—市场需求多样化—民族特色文化产业发展—社会重视程度提高。这条线说明随着经济的发展,人们的生活水平不断提高,在物质生活得到满足的前提下对精神文化生活的消费需求日渐增长,市场需求呈现出多样化的趋势。少数民族特色村寨非遗具有历史悠久、种类繁多、内涵丰富的鲜明特点,作为我国珍贵历史文化遗产的重要组成部分之一,极具保护与开发利用价值,是民族特色文化产业发展的载体。在国家对民族特色文化产业发展日益重视的背景下,少数民族特色村寨非遗亦引起社会各界的广泛关注,其传承发展也迎来了新的机遇。

另一条是:经济发展—市场需求多样化—外来文化冲击—族群迁移—非遗生存环境的变化—传统文化保护与弘扬的需要。这条线表明随着经济的发展,市场需求日渐多样化,少数民族特色村寨非遗作为重要的文化资源,其独特的民俗风情体验、浓郁的民俗氛围感受,满足了消费者多样化的需求。然而,外来文化的入侵使社区居民的人生观、价值观发生了较大变化,非遗及其生存空间遭到一定的威胁,村寨内不少青年人选择外出务工、经商、学习,引起现代意义上的族群迁移,使得非遗传承陷入后继乏人的尴尬境地。这些都在一定程度上改变了少数民族特色村寨非遗的生存环境,以致部分珍稀的非遗正濒临消失。在社会主义文化大发展大繁荣的大环境下,少数民族特色村寨非遗的保护与传承受到社会各界的高度重视,为能更好地保护与弘扬中华民族优秀传统文化,需要积极推进少数民族特色村寨非遗的传承发展。

2.拉力系统

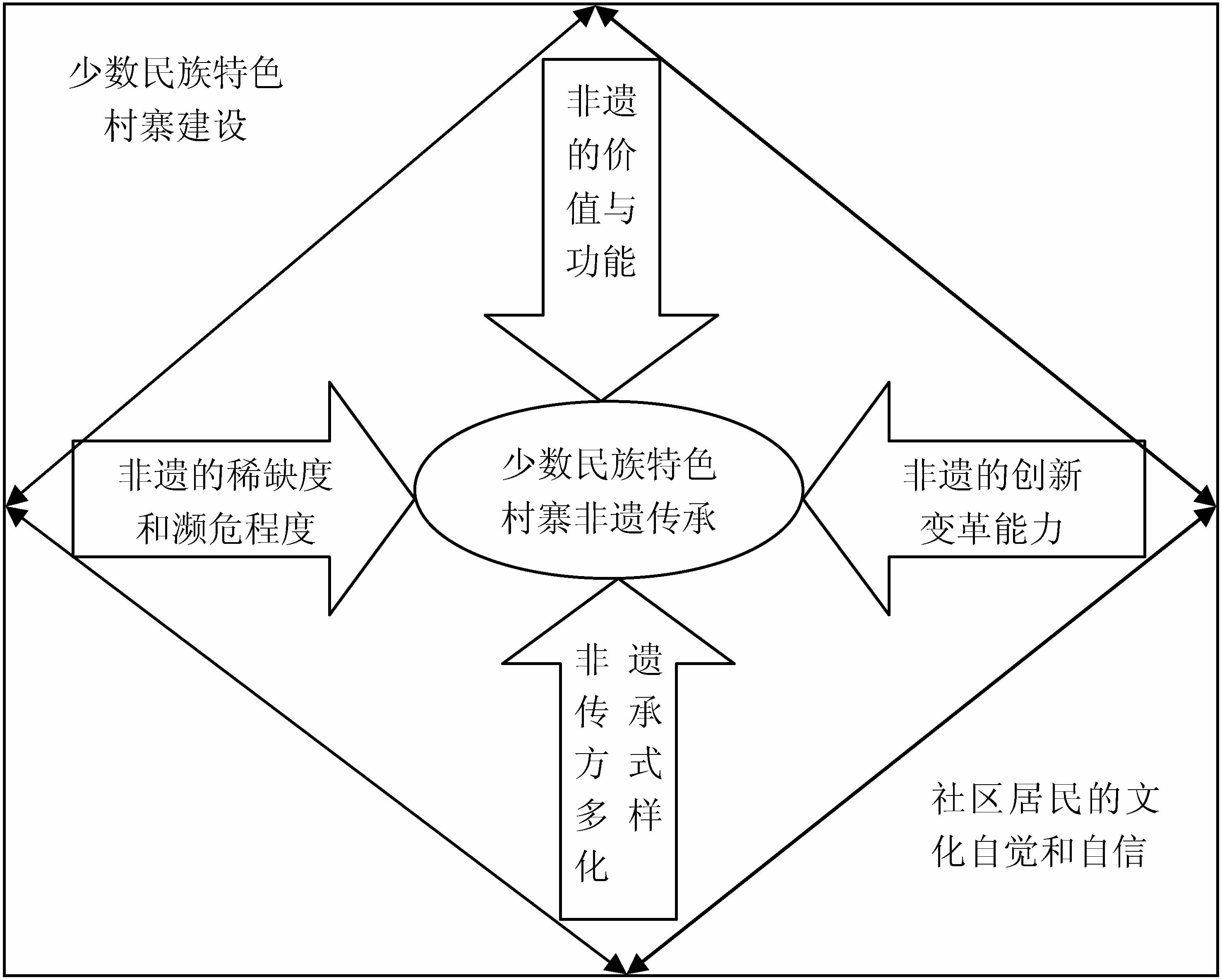

少数民族特色村寨非遗传承的拉力系统由少数民族特色村寨建设、社区居民的文化自觉和自信、非遗的价值与功能、非遗的创新变革能力、非遗传承方式多样化、非遗的稀缺度和濒危程度六个因素组成。这六大因素相互作用,共同构成了少数民族特色村寨非遗传承的拉力系统(见图3)。

图3 少数民族特色村寨非遗传承的拉力系统

由图3可知,少数民族特色村寨非遗传承的拉力系统是在少数民族特色村寨建设与社区居民文化自觉和自信增强的背景下,由非遗的价值与功能、非遗的创新变革能力、非遗传承方式多样化、非遗的稀缺度和濒危程度这四大因素共同作用的结果。其中,少数民族特色村寨建设与社区居民的文化自觉和自信为非遗传承营造了良好的环境和条件,非遗的价值与功能是拉动其传承的直接动力;非遗的创新变革能力是促进其传承的内在动力;非遗传承方式多样化是促使其传承的关键因素;非遗的稀缺度和濒危程度为衡量其传承的重要依据。

3.支持系统

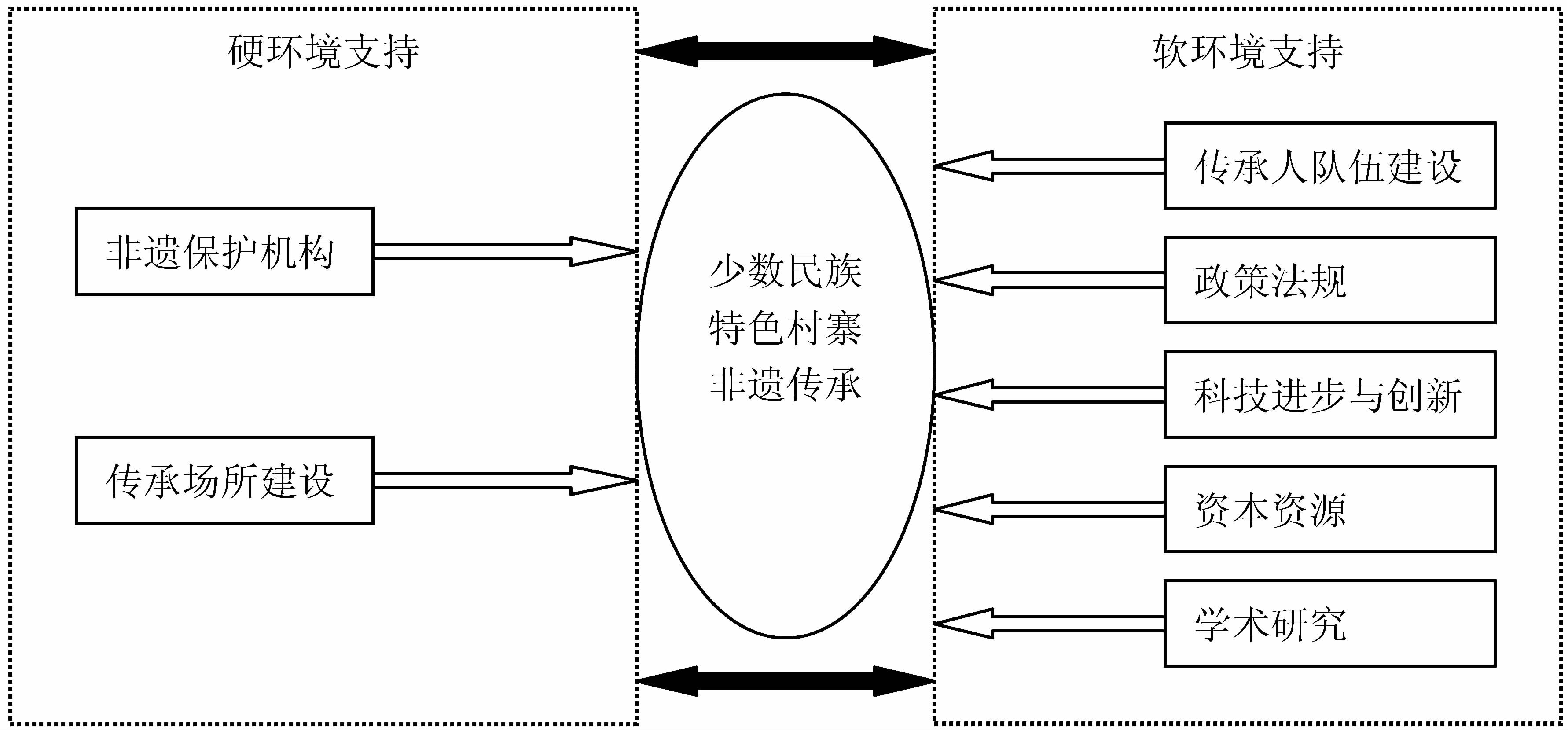

支持系统是支撑少数民族特色村寨非遗传承的环境系统,对其传承起着重要的辅助作用,主要包括硬环境支持和软环境支持,两者既相互区别,又彼此促进,共同构成一个有机的整体,支撑着少数民族特色村寨非遗传承的有效开展(见图4)。

图4 少数民族特色村寨非遗传承的支持系统

如图4所示,硬环境支持涉及非遗保护机构和传承场所建设,其中非遗保护机构是国家和地方政府设立的非遗保护的专门结构,如中国非遗保护中心、广西文化厅非遗处等;非遗的传承场所是公开向广大民众提供非遗展示、宣传、保护与传承的固定场所,包括行政部门建立的非遗博物馆、传习场所、传承基地、生态保护区以及个人建立的民俗博物馆等。

软环境支持主要包括传承人队伍建设、政策法规、科技进步与创新、资本资源、学术研究。其中传承人队伍建设需要考虑传承人的数量、级别、传承谱系、年龄结构、知识结构、技艺水平等,信念坚定、技艺过硬、素质够高、乐于传承的非遗传承人队伍是实现少数民族特色村寨非遗传承的根本保障;政策法规为少数民族特色村寨非遗传承提供政策支持,包括国家和地方政府出台的少数民族特色村寨、少数民族非遗传承的相关政策、法规;科技进步与创新为少数民族特色村寨非遗传承提供良好的技术条件,一方面可实现少数民族特色村寨非遗的数字化保存,另一方面通过创新少数民族特色村寨非遗的宣传方式,提升非遗的知名度和美誉度;资本资源可以为少数民族特色村寨非遗传承提供资金、物质保障;学术研究为少数民族特色村寨非遗传承提供智力支持,高校、教育机构紧扣少数民族特色村寨非遗传承过程中存在的现实制约因素所进行的理论探索与实证研究,不仅可进一步丰富和完善少数民族特色村寨非遗传承的理论体系,还可为实现少数民族特色村寨建设与非遗传承的协同发展提供理论支撑与方法指导。

4.中介系统

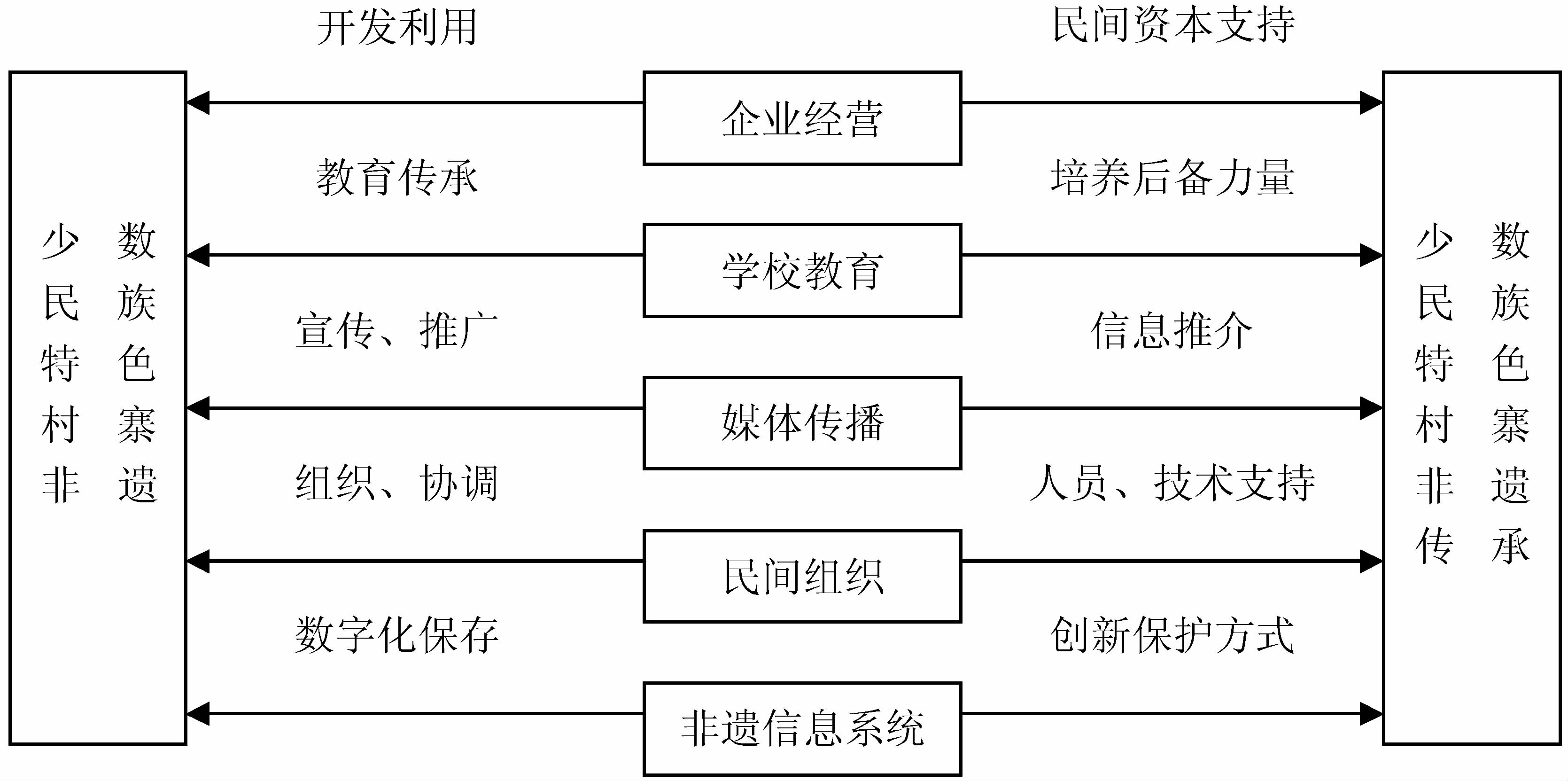

中介系统是少数民族特色村寨非遗传承中推力系统和拉力系统的桥梁与纽带,一方面,通过中介系统的宣传提高少数民族特色村寨非遗的知名度和影响力,吸引公众的关注和参与,为其传承奠定坚实的群众基础;另一方面,少数民族特色村寨居民通过一些中介组织加深对非遗的认知,其文化自信和自觉得到增强,并主动参与到非遗传承过程中,进一步壮大非遗传承队伍。本文所研究的中介系统由企业经营、学校教育、媒体传播、民间组织、非遗信息系统五个因素组成,通过它们之间的相互作用,共同为少数民族特色村寨非遗传承提供中介服务(见图5)。

图5 少数民族特色村寨非遗传承的中介系统

由图5可知,在少数民族特色村寨非遗传承的中介系统中,企业经营主要对少数民族特色村寨非遗进行开发利用,为其传承提供民间资本支持;学校教育是通过将少数民族特色村寨非遗纳入学校教育体系,维持其持续传承的同时,为非遗传承培养后备力量;媒体传播主要是对少数民族特色村寨非遗开展宣传、推广,以提高非遗的知名度和影响力;民间组织通过对少数民族特色村寨非遗的组织和协调,为其传承提供人员、技术支持;非遗信息系统强调对非遗进行数字化保存,利用现代化信息技术、网络技术,创新非遗的保护方式,实现其传承的可持续性。

四、少数民族特色村寨非物质文化遗产传承的驱动机制模型

根据系统学理论得知,系统在本质上是一个动态过程,系统结构不过是动态过程的外在表现。少数民族特色村寨非遗传承就是这样的一个动态发展过程,各驱动因素按照一定的关联效应构成推力、拉力、支持、中介四个子系统,这四大系统之间相互作用,共同驱动着少数民族特色村寨非遗的传承与发展,而这一驱动作用就是驱动机制的体现(见图6)。

图6 少数民族特色村寨非遗传承的驱动机制模型

在少数民族特色村寨非遗传承的驱动机制中起主要作用的两个系统是推力系统和拉力系统,这两大系统分别为少数民族特色村寨非遗传承的外在助推力和内在拉动力,它们的相互作用是推进整个传承驱动机制运行的基础和前提。其中,推力系统是主导系统,它强调非遗需进行一定的创新和变革,进而推动拉力系统的运行;而拉力系统受到推力系统作用后,则根据现代社会发展的需求对非遗进行适当的调整,以实现其持续发展,同时,这一作用也促进着少数民族特色村寨的建设及社区居民文化自觉和自信的增强,为非遗传承提供了有力的内在支持。可见,少数民族特色村寨非遗在推力与拉力的互动过程中,实现着传承的可持续性。

少数民族特色村寨非遗传承的支持系统对其传承及外在助推力和内在拉动力的实现起着辅助支撑作用。如图6所示,支持系统与推力系统、拉力系统之间是一种双向互动的关系。一方面,非遗保护机构、传承场所建设、政策法规、科技进步与创新、资本资源以及学术研究为少数民族特色村寨非遗传承创造了良好的条件,促进其外在推动力的产生,推动其传承活动的开展;也在一定程度上作用于少数民族特色村寨非遗,引导其实现自身的创新与变革,以更好地适应外在需求。另一方面,少数民族特色村寨非遗传承的推力系统和拉力系统也反作用于支持系统,促进其建设与完善。当前,少数民族特色村寨非遗传承的外在推力和内在拉力相互作用都较为强烈,急需相应的辅助力量予以支持,如,当非遗传承受到机构、场所、资金等因素的制约时,则需政府部门、专家学者等支持力量对这些问题进行调整与改进,以保证传承活动的顺利开展。

少数民族特色村寨非遗传承的中介系统将推力系统和拉力系统有机地连接起来,在两者之间起着桥梁和纽带的作用。如图6所示,少数民族特色村寨非遗传承的中介系统与推力系统、拉力系统之间也是一种双向互动的关系。一方面,中介系统在推力系统和拉力系统之间起着中介作用,主要是为两者传递相关信息,使其传承的内外部作用力得以顺利实现,进而为其传承提供服务。由此表明,在少数民族特色村寨非遗传承过程中,企业、学校、媒体、民间组织、非遗信息系统等中介力量应加深对彼此的认识和了解,确保信息的畅通交流,为非遗传承提供平台和支持。另一方面,推力系统和拉力系统也促使中介系统进一步完善和发展。少数民族特色村寨非遗的外在推动力作用的实现需借助一定的传承载体,有着明显的传承载体需求,而内部推动力则表明非遗具有独特的价值,可以吸引中介组织和机构参与非遗传承,即推力系统的载体需求和拉力系统的吸引作用共同促使着中介系统的建设与完善,为实现少数民族特色村寨非遗传承的可持续性提供有力的保障。

五、结 论

本文在参考和借鉴相关研究成果的基础上,对少数民族特色村寨非遗传承的驱动机制进行了系统研究,主要得出以下结论:

第一,少数民族特色村寨非遗传承受到诸多因素的影响。综合运用文献分析、头脑风暴、专家问卷等方法,经过两轮筛选,最终确定了影响少数民族特色村寨非遗传承的26项驱动因素。

第二,少数民族特色村寨非遗传承的动力系统由推力、拉力、支持、中介四个子系统构成,其中推力系统包括经济发展水平、社会重视程度、非遗生存环境的变化等8项因素;拉力系统涉及少数民族特色村寨建设、非遗的价值与功能、非遗的稀缺度和濒危程度等6项因素;支持系统包括非遗保护机构、传承场所建设、传承人队伍建设等7项因素;中介系统涉及学校教育、媒体传播、民间组织等5项因素。

第三,少数民族特色村寨非遗传承的四个子系统相互作用、彼此影响,共同驱动着少数民族特色村寨非遗的传承发展,最终构成了少数民族特色村寨非遗传承的驱动机制模型。

参考文献:

[1]王娜.闽台非遗濒危评价与旅游开发研究[D].福州:福建师范大学,2013.

[2]闻年富.湖北体育类非遗保护绩效评价研究[D].武汉:湖北大学,2013.

[3]鲁平俊,丁先琼,白晋湘.民族体育非遗濒危状态评价的实证研究[J].体育科学,2014(11).

[4]陈炜.民族地区传统体育文化与旅游产业融合发展的驱动机制研究[J].广西社会科学,2015(8).