平房建筑技艺

平房建筑技艺

自古以来,太原市南部农村与晋中北部,农民住房多是平房,即砖木结构的平顶房,这是这一带独具特色的民居。到20世纪80年代后,随着农村经济的发展,农民生活水平的提高,开始改善居住条件,砖木结构的平房已不是农民建筑住房的首选,变成了钢筋混泥土梁、柱、现浇房顶。近年,开始出现钢筋混泥土结构,粘土砖砌墙的楼房,连门窗也不用木材了,变成了铝合金和塑钢门窗。

北格镇、刘家堡乡,砖木结构的平房,到20世纪80年代开始消失。现在遗存的平房,随着城市的扩展、城镇化建设、新农村建设,除少数古民居平房能得到保护外,多数平房的消失将不会久远,再过几十年,平房记忆将在人们的脑海中消失,现在把它记录下来,是我们当今人的责任。

建筑结构

土墼房:这种结构,就是整个房子不见一块砖,全是用自制的土墼垒起来的。土墼,当地叫糊墼,是用粘土和麦秸和成泥,用木板板做的空心模型脱成长30公分、宽20公分、厚6公分、下平上凸的长方块泥墼,晒干后即可上墙。当时土墼模是以市尺为准,有长一尺二或一尺一,宽七寸五,厚寸八分,长度单位很不统一。房顶是泥木结构。柳木做大梁,杨木做檩子和椽子,虽然当地有槐树,但讲究不用槐木,用芦苇杆做成的苇帘子铺在椽子上,再铺上一层虑泥草,然后用麦秸加粘土和成的泥运到房顶上摊开抹平叫抹苫,当泥干到能撑住脚时,要用双脚把泥踩实,尽量排除空虚,最上面再上一层粘性较强的瓦碱土,以防漏雨。墙的内外表面,用麦壳和粘土和的泥,把土墼缝填好、抹平,再上一层白灰泥,房子的主体就完工了。房内地面全是土地,整平踏实即可。门框、门扇、窗框、窗骨全是用杨柳木做的,糊上麻头纸,房子就可以住人了,不遭河淹水泡、漏雨也能住二三十年。

四泥墙砖柱柱房:经济条件稍好些的人家,盖房子就 用这种方式。用旧砖做好根基,四角用砖砌起砖柱柱,立起顶梁柱,木柱周围砌砖包住。水平以上全是用土墼砌墙,墙起到快收顶时再砌四、五层砖,墙壁就做好了。接下来就是做房顶,房顶的木料,大梁、檩子用柳木,椽子用杨木,把木结构用卯榫连接好后,铺上苇帘子,再铺一层麦秸虑泥草,接下来就上泥抹苫,一天后,人上去用脚把泥踩实,叫踩房,以防不实,隔三五天后,再上一层泥,叫抹二层泥,意在找平、防漏。过一年后,房顶须再次加工,叫灰房,用淋好的白灰膏与打溜好的炉渣搅拌均匀,当时,白灰膏与炉渣配比以3/10的白灰膏加7/10的炉渣,叫里加三的配比,或十成炉渣加三层白灰膏,叫外加三的配比。运到房上,用专用工具短齿铁耙和木棒用力砸实、整平,以防漏雨。房子盖好后灰房前四面的墙要进行两次抹泥。第一次用麦秸与粘土和好的泥把土墼缝填实抹平。第二次用麦壳子或草纸与白灰膏和好的泥抹平、抹光,以达到洁净、防水、保护土墼的目的,门窗与土墼房一样。屋内的地面,大都是用旧砖铺平,比土地面强多了。这种房子能住三、四十年。

表砖房:农村中资人家营造的表砖房,其结构是夯实根基后抬架,把木结构用卯榫连接固定好,开始砌砖,水平以下土壅的部分用旧砖砌,露出地面的部分用新砖或有棱有角的旧砖砌,一直砌到按窗户的部位就开始表砖。表砖就是把砖面朝外横立起来砌,墙的里皮用土墼,砖和土墼同时起,按要求的距离横插一个整砖,使表砖和土墼稳固连结,墙起到与檩子平了以后,再平砌四、五层砖,墙就砌好了。当时,有串三表,即表三个砖,插一个虎头砖;串二表是表两个砖插一个虎头砖;花儿表是表一个砖插一个虎头砖。接下来做房顶,所不同的是椽子上一般不用苇帘子了,而是用解开的木板或树根圪墩做成散板铺在上面,也要灰房。还有一个不同的是内墙的处理,等二道泥干后,用风沙加瓦碱土1:3配比加麻头和泥抹墙,它的好处是平、光、耐碱,再涮上一层的墙粉,室内显得整洁、光亮。地面铺新砖。这种房子使用寿命就比前两种长的多了。

实砌砖房:实砌砖房,是农村最好的房子,地基多用片石,其它如同表砖房,不同的是砖是平砌,而不是横立,其结实程度大大提高,室内、院子多是方砖漫地。到上世纪后期,建实砌砖房,开始采用混泥土打地了,实砌砖房也开始用钢筋混凝土打地基圈梁、立柱和现浇房顶了。窗户也改为四扇玻璃窗,再不用因雨淋、风吹经常换窗户纸而闹心,同时室内采光也好多了。这种实砌砖房,使用寿命最长,它和表砖房都是农村几辈子人的住房,现在遗存的老旧民居,基本上都是这种结构的房子。

建筑技艺

防潮:平川地区水位高,易泛碱潮湿,所以盖房子要采取措施防潮,一般是在砖砌到地面时,在砖上铺一层压扁的苇杆,高房大院则是在这个部位摆上铁锏,在上面继续砌砖,把泛上来的潮气从空隙中排出墙外,这样就能起到防潮的作用,延长房子寿命,但贫穷户就不做这种防潮层了。

抗震:古时把地震叫地动。富有智慧的能工巧匠盖房子就有抗震的设计。基础中用砖或片石做柱础,置顶梁柱,如同现代建筑的抗震柱,顶梁柱与大梁用卯榫连接。大梁上做卯眼与“替眼”榫头连接,“替眼”有的为一截,有的是通长,然后把小梁(即檩子)和“替眼”用卯榫连接。(注:“替眼”即小梁下面的横木)。小梁与小梁在大梁上衔接,一根小梁头做成燕尾式纫头(榫头),另一根小梁做成燕尾式纫口(卯眼),纫头外宽内窄,纫口内宽外窄,纫头插入纫口,连接非常牢固。小梁上面的椽子,用钉子钉牢,这样连接起来的房屋,木结构就形成了一个牢固的整体,起到抗震的作用。

保温、防漏:平房顶为单斜坡,易于排水,坡度一般为6%,椽子上铺苇簾或散板,第一层上虑泥草,以防漏泥,第二层上麦秸和粘土和成的秸子泥,这种泥有空隙,既保温又隔热,第三层上麦秸和粘土和成的麦壳泥,把房顶泥层找平,第四层灰房,用石灰膏和打溜好的炉渣和好运到房顶上,用专用工具打实抹平,室内再打上“仰层”,这样的泥木结构的房顶也形成了一个整体,既防漏又保温、隔热,冬暖夏凉。

环保:农村砖木结构的平房,既宜居又环保,所用建筑材料多为就地取材,砖、木、泥、草、灰没有什么化学添加剂,抹墙铺地材料也都是无毒无害无污染。冬暖夏凉,光照充足,非常宜居。

平房房顶平展,可供农民晾晒粮食,平房除高房大院有台阶,多数是平进平出,出入方便,特别对老年人夏天纳凉,冬天晒太阳,饭时端上饭到饭市同邻居老友边吃边唠,互相交流沟通,妇女们带上针线活串门小聚,边做活边谈笑,娃娃们一出家门就能和小伙伴们聚在一起玩耍游戏,男女老少其乐融融,邻居常来常往,互相帮助,人与人之间,家与家之间,非常融洽、和谐。

打火盘炕

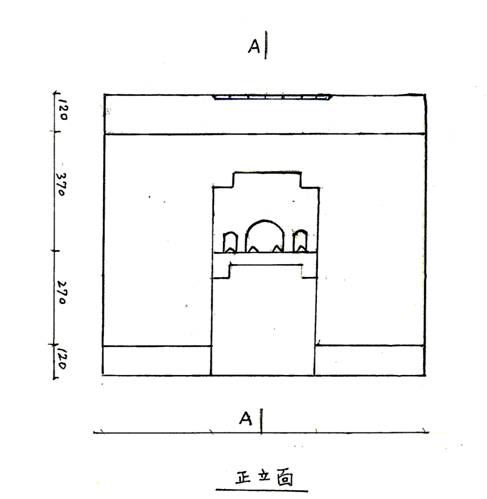

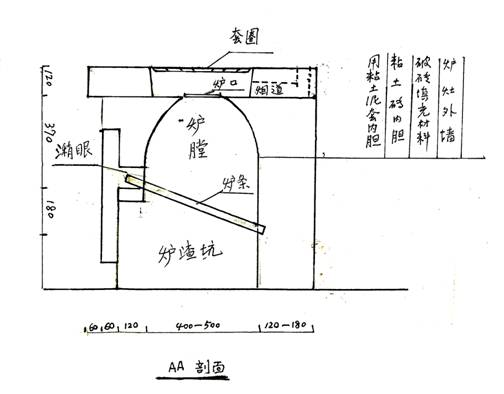

炉台灶简图(尺寸以毫米为单位)

炉灶也叫炉台,大小根据所需而定,可筑连体两个或三个炉灶,但高度不能超过90厘米,“不超二尺七,端锅不费力”,炉台总高也可以降低,做地火供 暖使用,并增加储渣坑,烟道与火坑连通,既采暖又排烟,还能烧饭。

炉膛大小根据适用而定,高度:从炉条到炉口一般为六层砖(37厘米),最大的火也不超七层砖(44厘米),炉膛越高,死灰越多,火不旺,叫“七潲八不潲”。

炉条间距为4厘米左右,根据火的大小调整炉条间距与粗细,为了增加进风量,炉条要斜放,但高差不能超过20厘米,防止死灰增多。

盘炕原理,烟筒出口高,烧火道低,高差6-7米。因大气压高处压力低,低处压力高,再加烧火,火往高处走,热流在炕内流动,炕板变成了散热器。

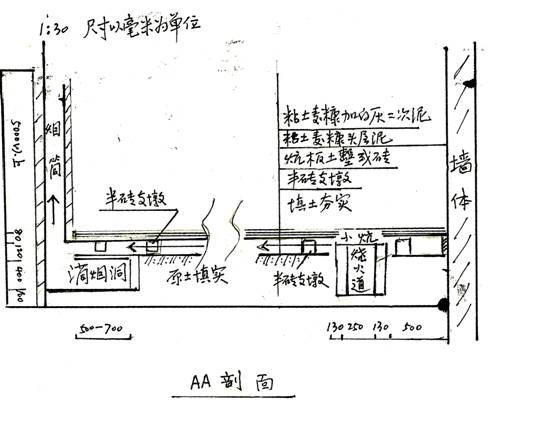

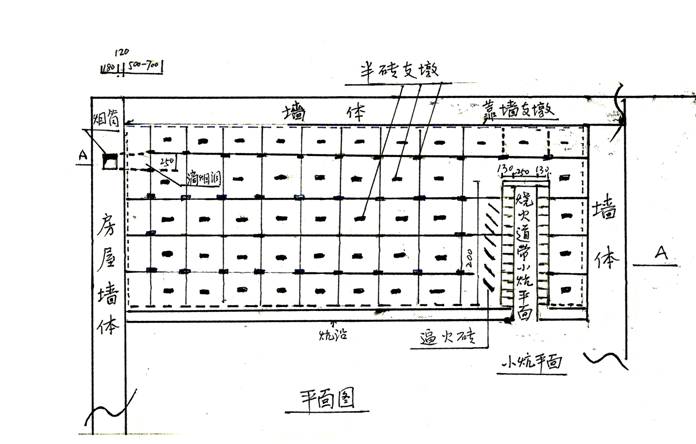

暖炕有通间炕、半间炕,大小不一,但道理相同。建房时,烟筒(俗称烟渎儿)与房屋墙体一并砌筑,但要先砌烟筒,分段加高,并将烟筒外部四面用粘土麦糠泥抹严。

坑沿用白灰沙浆砌半砖墙,高70厘米,墙的里皮用麦糠泥抹严,墙体内侧暖炕部分全用麦糠泥抹严。

烧火道、滴烟洞,用白灰砂浆砌砖,同样用麦糠泥抹严,一是为了不漏气,二是能保护砖墙不被火烧烂。

小炕用砖和粘土泥砌铺,长宽见小炕平面图。铺完小炕抹一层麦糠泥,防止火焰串上来烧坏炕皮。小炕作用很大,一不会局部过热,二为烧不坏炕板泥皮,三有高低差,使热流顺利流通。

逼火砖,因一般烧火时,都在一进烧火道口30-80厘米处,热流会直接流往烟筒,造成前炕热,后炕凉,加上逼火砖,把部分热流逼到后炕去,达到满炕热。

开始打炕,先把素土填到一定高度,夯实后,边做支墩边铺炕板墼(砖),全部铺完后,抹头层麦糠泥,然后点火烧炕,头层泥干后,用锤子把裂缝处捣实,再抹二层泥,二层泥干后就成功了,抹泥厚度1-2厘米。